中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

岡谷の観光・歴史について、初心者の方にもやさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

日本無雙の製絲業

引き出す絲は細くとも

國家の富はいや増さむ

さらに読みやすく!

日本無双の 製糸業

引き出す糸は 細くとも

国家の富は いや増さん

さあ、歌ってみよう!

♪にーほんむそうの せいしぎょう

♪ひきだすいーとは ほそくともー

♪こっかのとみやー いやまさんー

甲府駅→竜王駅→韮崎駅→新府駅→日野春駅→小淵沢駅→富士見駅→青柳駅→茅野駅→上諏訪駅→下諏訪駅→岡谷駅(→至・塩尻駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

下諏訪駅を出て、岡谷駅へ

諏訪大社・下社の参拝も終わり、また下諏訪宿の観光をも終えると、再び下諏訪駅(長野県諏訪郡下諏訪町)を出発します。

すると、ほどなくして

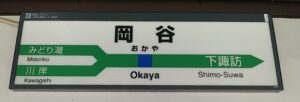

- 岡谷駅(長野県岡谷市)

に到着します。

岡谷駅(長野県岡谷市)

岡谷の製糸業の歴史

長野県岡谷市は、諏訪湖の北西(地図的には左上)にある街です。

歌詞にもあるように、岡谷市では明治時代に製糸業、つまり細い糸および桑という植物の生産が盛んであったわけです。

山の斜面を利用した、桑の生産

岡谷市は片方は諏訪湖に面していますが、もう片方は山々に囲まれています。

そのため、桑が育ちやすい山の斜面を生かした段々畑があります。

桑は、生糸を生み出すカイコという幼虫が食べる植物です。

一般的に、農地には平地が適しており、山がちな町には農業は栄えにくくなっています。

しかし、山がちな地域にもメリットがあり、山の斜面だと太陽の日にあたりやすく、カイコのエサとなる桑が育ちやすいのです。

そのため、岡谷にはかつて山の斜面に桑畑がたくさんありました。

そこから採れた桑を、カイコが食べることによって、生糸の生産が立ちゆくようになります。

これによって岡谷の人々は生計を立てていたわけですね。

「糸は細くとも、国家の富と絆は固い」

歌詞の3・4行目は、

国家の富や絆は太くて、たくましい(強くなっていく)

・・・などという意味になります。

たとえ糸は細くても、我々の富や絆はとても太いという意味ですね。

長野県歌「信濃の国」でも、

ほそきよすがも かろからぬ

と歌われています。

こちらも、

それは決して軽んじれない

(我々の絆は途切れない)ほど、太くて固い

などのような意味になります。

「よすが」とは縁、拠り所、絆などの意味をさします。

その影響は、下諏訪へ

また、明治時代の岡谷の製糸業の勢いは、隣の下諏訪町にも及ぶようになります。

下諏訪も、岡谷の影響を受けて、しだいに桑や養蚕業が盛んになってゆきました。

現代では衰退 しかし精密工業は今も盛ん

現代では、こうした生糸や、生糸からできる織物業は衰退しています。

なぜなら、

- 明治時代の後半や、大正時代にもなると、

- 機械化・自動化が進み、

- 大量生産と低価格化ができるようになり、

- そうした工業製品に、勝てなくなってきたから

となります。

しかし諏訪地域では、

- 元々の工業のノウハウ

- 戦時中の精密機器会社の、諏訪地域への(東京からの)疎開があったこと

もあり、現在のように「東洋のスイス」と呼ばれるほどにまで、精密機器が盛んになったわけですね。

諏訪湖から天竜川への出口「釜口水門」

釜口水門からの、諏訪湖の眺め。左奥に八ヶ岳(長野県岡谷市)

諏訪湖の天竜川への出口として、釜口水門があります。

ここは諏訪湖の景色がとてもきれいです。

また、東には遠く八ヶ岳の遠望もよいです。

しかし岡谷駅から徒歩で行くと、それなりに距離もあり、車の交通量も結構あるため、注意していきましょう。

岡谷駅からは、みどり湖方面・辰野方面と分かれる

岡谷駅からは、みどり湖・塩尻方面の新しい線路と、川岸・辰野方面の古くからの線路にわかれています。

新しい方の線路は、鉄道唱歌の時代にはまだ出来ていなかったため、今回は古くからの旧線に乗り換えます。

次は、旧線に乗り、辰野駅に止まります!

コメント