中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

須原・野尻の地理・歴史などについて、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

しぶきに虹ぞ立ちわたる

名所めぐりも束の間に

須原の宿や野尻驛

さらに読みやすく!

しぶきに虹ぞ 立ちわたる

名所めぐりも 束の間に

須原の宿や 野尻駅

さあ、歌ってみよう!

♪しぶきににじぞー たちわたるー

♪めいしょめぐりも つかのまにー

♪すはらのしゅくや のじりえきー

塩尻駅→洗馬駅→贄川駅→奈良井駅→藪原駅→宮ノ越駅→木曽福島駅→上松駅→須原駅→野尻駅→南木曽駅→坂下駅→中津川駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

今回は、上松→須原・野尻の行程へ

上松駅を出て、木曽川に沿って大桑村へ

上松駅(長野県木曽郡上松町)を過ぎ、

- 寝覚の床

も過ぎると、木曽路・中央西線を南下し、木曽川に沿って険しい山道をどんどん下っていきます。

木曽川に沿って、木曽の谷を進む(長野県)

木曽八景の1つ「小野の滝」

木曽谷に沿って進むと、途中、

- 上松駅

- 倉本駅

のちょうど中間に、また歌詞の冒頭にあり、また「木曽八景」の1つである、

- 「小野の滝」

という景勝地があります。

しかし、列車では本当に一瞬で過ぎ去ると思うので、私(筆者)は「小野の滝」を確認できていません。

すみませぬ(^^;)

「小野の滝」がある付近。鉄道では、これが目一杯!(中央西線)(長野県)

「木曽八景」とは?

ここで木曽八景には、以下の8つの景色が含まれています。

- 徳音寺

- 御嶽山

- 木曽の桟

- 寝覚の床

- 風越山

- 木曽駒ヶ岳

- 小野の滝

- 秋の与川の月

中央線鉄道唱歌では、これら8つの風景がすべて歌われています。

小野の滝に、七色のしぶきが輝く

歌詞では、

様子が歌われています。

「小野の滝」がある付近。鉄道では、これが目一杯!(中央西線)(長野県)

須原駅・野尻駅(大桑村)へ

倉本駅を過ぎると、やがて

- 須原駅

- 野尻駅

という風に到着します。

いずれも、長野県木曽郡大桑村の駅です。

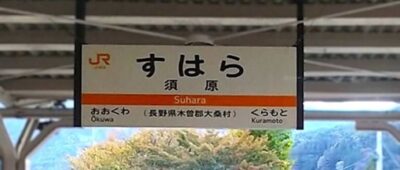

須原駅(長野県木曽郡大桑村)

中山道 須原宿・野尻宿

- 須原宿

- 野尻宿

阿寺ブルー

大桑村は、やはり

- 阿寺ブルー

という、水の青さが凄く綺麗な景色美が印象的です。

真っ白で綺麗な岩に、エメラルドグリーンに近い青さの木曽川の水がとても印象的です。

阿寺峡谷は、木曽川にかかる非常に深い峡谷です。

木曽駒ヶ岳

須原駅を過ぎると、バックに美しい木曽駒ヶ岳がそびえ立ちます。

また、車窓右後ろに来る、須原宿の整った町並みもまた印象的です。

須原宿の町並み(中央西線)(長野県木曽郡大桑村)

野尻宿の「七曲がり」

野尻宿には、敵の侵入を防ぐため「七曲がり」というカーブの連続がありました。

これには、宿場町にあえてカーブを多くすることで、死角を作り敵の侵入を防ぐ、という目的がありました。

それは、江戸幕府に反抗・謀反する藩や大名たちが、中山道を通って江戸へ向かうことを防ぐ、という目的が一つに挙げられます。

また、木曽の貴重なヒノキ(江戸の武家屋敷や、伊勢神宮など高貴な用途に使われる)を、勝手に盗んで持ち出されるのを防ぐ、という目的もあったでしょう。

かつて野尻駅から出ていた「野尻森林鉄道」

また野尻駅からは、明治時代には

- 「野尻森林鉄道」

という、貨物鉄道路線が出ていました。

また、この野尻森林鉄道の路線のことを、「柿其線」といいます。

森林鉄道とは

「森林鉄道」とは、まだ車やトラック・車道が一般的でなかった時代に(だいたい明治~昭和初期あたりに)、山で採れた木材を、貨車に載せて運ぶための鉄道です。

木曽地域は、ヒノキ(檜)をはじめとする木材が大量に採れる場所です。

また、それを各地に販売することで、生計を立てていましたから、採れた木材をどう運ぶかが重要でした。

「貨車」とは?

貨車は、荷物を載せる車両ですが、いわゆる「動力」が付いていません。

つまり、貨車のみで走ることはできないわけです。

貨車は、先頭の機関車に引っ張られて(または、後ろから押されて)、はじめて動くことになります。

また、明治時代の機関車は「電気」ではなく、「蒸気」で動くのが一般的でした。

そのため、機関車は必然的に、「蒸気機関車」でした。

機関車については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

明治時代には、その蒸気機関車が、大量の木材を貨車に載せて、一生懸命引っ張って運んでいたわけですね。

1960年代以降、自動車の一般化で森林鉄道は衰退

しかし、1960年代にもなると自動車やトラックが普及し、道路が整備されてゆしました。

そうなると、木材運搬の役割は必然的にそちらへ移っていくことになります。

やがて多くの森林鉄道は、役割を終えて廃止されてゆきました。

野尻森林鉄道は、現代でもわずかながら廃線跡があります。

というか、エメラルドグリーン色の木曽川にかかった鉄橋が、まさに明治時代のレンガ造りそのものです。

須原・野尻の次は、南木曽駅へ

次は、南木曽駅に止まります!

コメント