鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(長崎の諏訪神社・寺町・外国人居留地など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

まづ見にゆくは諏訪の山

寺町すぎて居留地に

入ればむかしぞ忍ばるゝ

さらに読みやすく!

まず見にゆくは 諏訪の山

寺町すぎて 居留地に

入ればむかしぞ 忍ばるる

さあ、歌ってみよう!

♪まずみにゆくはー すわのやまー

♪てらまちすーぎて きょりゅうちに

♪いーればむかしぞ しのばるるー

早岐駅→ハウステンボス駅→南風崎駅→川棚駅→彼杵駅→松原駅→大村駅→諫早駅

(長崎本線)

諫早駅→喜々津駅→大草駅→長与駅→道ノ尾駅→浦上駅→長崎駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ記載

※長崎本線は、長与経由のものを記載

長崎に着いたら、長崎観光

列車は既に、長崎駅(長崎県長崎市)に到着しています。

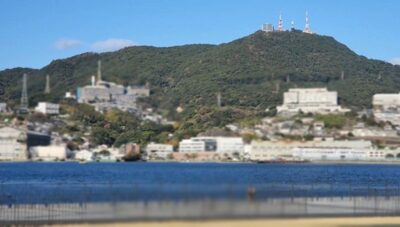

長崎の景色(長崎県長崎市)

写真奥の山は稲佐山といいます。

山頂からの夜景は、モナコ・香港とともに新世界三大夜景と呼ばれます。

稲佐山からの長崎夜景(長崎県長崎市)

長崎駅で降りたら、いよいよ長崎観光になります。

長崎の景色(長崎県長崎市)

長崎の「諏訪神社」

歌詞にある「諏訪の山」とは?

歌詞にある諏訪の山とは、長崎市に存在する諏訪神社のことを言います。

そのヒントは、信州・長野県の諏訪湖にあり!

諏訪神社は、長崎市を含めて全国にたくさん存在する、約1万ほど存在する神社です。

そのうち最も格式の高い、諏訪大社の総本社は、信州・長野県諏訪市に存在します。

※「長崎県」「長野県」はちょっと似ていて混同しやすいため、あえて信州・長野県という表記にしています。

諏訪の神様とは、タケミナカタという軍神、つまり戦いの神様のことを言います。

諏訪神社の神様・タケミナカタで知られる、長野県・諏訪湖

信州・長野県の「諏訪神社」

長野県の諏訪神社は、上諏訪と下諏訪のそれぞれ、

- 上社

- 下社

とに分かれています。

上社は男性の神様を祀る神社であり、下社は女性の神様が祀られています。

そのため、男性の神様が女性の神様に会うために、冬の凍った諏訪湖の上を歩いて渡っていくという伝説があります。

これを「御神渡り」といい、凍った諏訪湖の湖上にひび割れができます。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

諏訪神社は他にも、鉄道唱歌に関連するところでは、東京都の日暮里にも存在しています。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

長崎の「寺町通り」

諏訪神社の参拝を終えると、やや南の寺町通りへと続きます。

寺町と港町の関係

寺町通り近く・中島川の景色(長崎県長崎市)

「寺町」とは?

「寺町」とは、ここでは神社やお寺などがたくさん並ぶ町並みのことをいいます。

長崎と同じく、広島県・尾道にもお寺は多い

長崎や、広島県の尾道にお寺が多いのは、古くから海上交通の拠点として栄えてきた港町であることが関係しているものと思われます。

そのため、海の交通安全や漁業の繁栄繁盛などを願うためにお寺や神社などが多くなったものと思われます(あくまで筆者の予想)。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

また、歴史的に港町は人口も増えるため、お寺にとっては信者を獲得しやすいというメリットもあったことでしょう。

寺町通り近くの、「中島川」の景色

長崎市においては、先述の通り、諏訪神社のやや南に寺町通りがあります。

その寺町通りの近く(長崎市役所寄り)の中島川に、写真のような明治時代の橋がたくさんかかる風流な景色があります。

中島川の、風流な景色(長崎県長崎市)

居留地とは?開港5港の長崎には、たくさんの外国人が移住した

「居留地」とは、外国人たちが一箇所にまとまって住む場所のことを言います。

昔は、特に幕末に開港して外国人が日本に多く住むようになってからは、外国人たちは居留地という場所に一括にまとまって住むことが幕府にとって都合良かったことが挙げられます。

それは治安(セキュリティ)の面だったり、税金や保険などの役所関係だったりと、様々なメリットが幕府にとってあったわけです。

長崎は江戸時代・鎖国中も、中国・オランダと貿易を行い、深い関係があった

そして長崎は、江戸時代に鎖国をして外国との関係を一切断ち切っていた中でも、

- 中国

- オランダ

といっ国とは交易を持っていました。

そのため、長崎には中華街だったり、オランダの文化を思わせるような建築物が存在します。

中でも「オランダ坂」は有名でしょう。

これはオランダ人が往時、つまり江戸時代より行き交っていた場所だったことに由来します。

オランダ坂(長崎県長崎市)

キリスト教が禁止されていた時代、長崎には「隠れキリシタン」がいた

そして、長崎には「隠れキリシタン」と呼ばれる、江戸幕府に隠れてキリスト教を信仰していた信徒たちがいたことも知られます。

なぜ江戸時代にキリスト教が禁止されていたのかというと、将軍よりも偉い神様がいることは、幕末にとって都合が悪かったからです。

このキリスト教弾圧に怒った農民たちによる武装蜂起が、1637年に長崎県で起きた島原の乱です。

長崎の「二十六聖人」

また、長崎では江戸時代以前にも、豊臣秀吉によって26人の聖人(キリスト教の中でも特に位が高く、信仰にあつい人々)たちが、十字架にはり付けられるという処刑もおきています。

なぜ彼らが長崎にある丘の上で十字架に処せられたのか。

それは、イエスが「ゴルゴダの丘」という場所で処せられたことから、彼ら26人はそれを希望したそうです。

最期の最期まで、彼らがイエスや神に対する信仰心を捨てなかったわけです。

そのため、江戸幕府がキリスト教を恐れたのも納得できます。

明治時代に入ってからのキリスト教と、大浦天主堂

しかし明治時代によってキリスト教が解禁されてから、当時の隠れキリシタンたちは、徐々に自分たちがキリスト教徒であることを告白してきました。

その記念として造られたのが、大浦天主堂です。

大浦天主堂は、初天明時代に作られた大きな教会です。

それまでは長崎では、先述の通り「隠れキリシタン」と言って自分たちがキリスト教信者であることは告白することはできませんでした 。

しかし明治時代になってキリスト教が解禁され、大浦天主堂はキリスト教徒たちが自身が信者であることを告白することができた記念に建てられたのでした。

次回も、長崎についての話題

次回もまだまだ、長崎についての話題です!

コメント