鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(和歌山の観光や歴史、日前神宮・國懸神宮)について、わかりやすく解説しています!

↓まずは原文から!

南海一の都會にて

宮は日前國懸

旅の心の名草山

さらに読みやすく!

南海一の 都会にて

宮は日前 国懸

旅の心の 名草山

さあ、歌ってみよう!

♪なんかいいちのー とかいにてー

♪みーやはひのくま くにがかすー

♪たーびのこころの なぐさやまー

現代の和歌山駅は「二代目」!

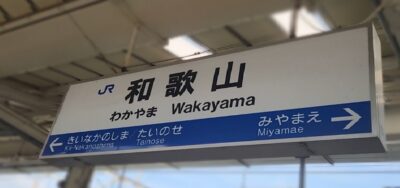

列車は既に、和歌山駅(和歌山県和歌山市)に到着しています。

和歌山駅(和歌山県和歌山市)

当時の和歌山駅は、現代の「紀和駅」

かつての和歌山駅は、明治時代の開業時(1898年)は、現代の

- 紀和駅(和歌山県和歌山市中之島)

でした。

かつては、田井ノ瀬駅からまっすぐ西に延びていた!

現代では

- 田井ノ瀬駅(和歌山県和歌山市岩橋)

を過ぎると左へ大きくカーブして和歌山駅となるわけですが、当時はカーブせず、真っ直ぐ紀和駅方向に進んでいたのでした。

この線路の形を、「▽」という文字で例えると、

- 左上が、「紀和駅」

- 右上が、「田井ノ瀬駅」

- 下が、現代の「和歌山駅(当初は「東和歌山駅」)」

ということです。

現在では、「横に結ぶ線路」は廃止

さらに、

- 「田井ノ瀬駅」

- 「紀和駅」

を横に結ぶ線路は、現代では廃止されています(ちなみに、跡形も残っていません)。

先ほどの「▽」に例えると、現代では

- 左斜め線の「紀勢本線」

- 右斜め線の「和歌山線」

のみ現存しています。

なので今の線路は「V」の字です。

現在の和歌山駅は、開業当初は「東和歌山駅」だった

現代の和歌山駅は、1924年に出来た(鉄道の歴史では)比較的新しい駅です。

開業当初は、「東和歌山駅」という名前でした。

和歌山市

和歌山駅(和歌山県和歌山市)

和歌山県和歌山市は、和歌山県の県庁所在地であり、また最大の都市になります。

人口は約36万人です。

和歌山城(和歌山県和歌山市)

「紀ノ川」のほとりに存在する街・和歌山市

和歌山市は、歌詞にあるように紀ノ川という、大きな川のほとりにあります。

紀ノ川(和歌山県和歌山市)

大きな川の下流部には、平野ができてきます。

そのため、この平野に市街地が並ぶ、というイメージになります。

奈良県では「吉野川」

紀ノ川は、奈良県では吉野川と呼び方が変わります。

昔は、江戸時代以前は

- 紀ノ川を下って運ばれてきた吉野のスギなどの木材は、

- 一旦、和歌山に集められ、

- 和歌山からさらに、舟で大坂まで運ばれていた

のでした。

紀伊の木材は、紀ノ川から大阪湾で運ばれた

和歌山湾から海を伝い、やがて大阪の街にスギを供給していたわけです。

そのスギは、大坂の町の木造家屋に使われることになります。

しかし、当時の木造家屋は火災が多かったでしょうから、その都度建物を作り直すのにたくさんの木材が必要だったことでしょう。

和歌山の重要な神社「日前神社・国懸神社」

和歌山には、

- 日前神社

- 国懸神社

という、とても重要な神社が存在します。

両社は、紀伊国の一宮になります。

旧・官幣大社

日前神社は、旧社格は「官幣大社」となります。

しかも日本で最も格式高いと言われる「伊勢神宮」と同じくらいの社格とされています。

「官幣大社」とは?

「官幣大社」とは、明治時代の神社のランク付けであり、その中でも最も格式の高い部類の神社になります。

明治時代は欧米列強に勝つべく、国をまとめるのに「国家神道」を推し進めていたのでした。

そのため、天皇により近くゆかりある神社を高い格式にしていたのでした。

官幣大社については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「社格」すらない伊勢神宮

伊勢神宮は、官幣大社よりもさらに上のランクり、社格すらついていません。

つまり、それくらい重要な神宮であるというわけです。

その伊勢神宮と同等の扱いなのですから、日前神社はそれだけ重要視された神社ともいえます。

伊勢神宮も日前神社も、祀られている神様は天照大神という、天皇の祖先にあたる女性の神様です。

日前大神は、天照大神の別名ともされています(諸説あり)。

戦国時代は、豊臣秀吉の傘下に

日前神宮・國懸神宮は、戦国時代の

- 豊臣秀吉の全国統一

- 紀州征伐

のために、一時期境内は乗っ取られてしまい、没収されてしまいました。

しかし、江戸時代・明治時代に荒廃した境内は再建されてゆきます。

大正時代には、政府によって補助金を出されて再建されてゆきました。

和歌山市のやや南にある、名草山

また、和歌山市のやや南東・日前神社のやや南には、名草山という、標高229mの山があります。

紀三井寺

名草山の中腹には、紀三井寺というお寺があります。

紀三井寺は名草山の中腹(山の斜面の途中)に存在しているため、ふもとの和歌浦という美しい海の眺めを眺めることができます。

和歌浦の眺め(和歌山県和歌山市)

天気が良ければ、淡路島や四国まで眺められるそうです。

その景色は、とても長い砂州を引くので、まるで京都の日本海側にある日本三景・天橋立のようです。

次は、紀三井寺について詳しく

次は、紀三井寺についてより詳しく解説してゆきます!

コメント