中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

大月・富士急行の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

南へ馬車の便を借り

富士の高嶺の雲分けて

千古の雪を踏みや見む

さらに読みやすく!

南へ馬車の 便を借り

富士の高嶺の 雲分けて

千古の雪を 踏みや見ん

さあ、歌ってみよう!

♪みなみへばしゃの べんをかりー

♪ふーじのたかねの くもわけてー

♪せんこのゆきをー ふみやみんー

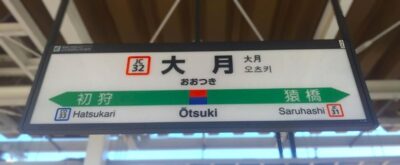

高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅

(富士急行・大月線)

大月駅→都留市駅→都留文科大学前駅→富士山駅→富士急ハイランド駅→河口湖駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

甲州街道の重要宿場町・大月に到着

桂川に沿って、前回解説した

- 猿橋駅(山梨県大月市)

を過ぎると、列車はやがて、

- 大月駅(山梨県大月市)

に到着します。

大月駅(山梨県大月市)

甲州街道の宿場町・大月宿/花咲宿

山梨県大月市には、かつて

- 大月宿・花咲宿

という、甲州街道の宿場町がありました。

甲州街道・大月宿(山梨県大月市)

そもそも「甲州街道」とは?

甲州街道とは、

- 江戸を出発して西へ進み、

- 甲斐国(現代の山梨県)を通り、

- 長野県の諏訪湖の下諏訪宿で、中山道と合流する

という、江戸時代に整備された、徒歩または馬で旅人たちが移動するための道です。

かなり険しい道だった、甲州街道

甲州街道は、現代のような中央線や中央自動車道などのような「綺麗な道路」とは異なり、

- 泥濘んだ道

- 険しい峠道で遭難するリスク

- 山賊に襲われたりするリスク

もあり、それは危険なものでした。

甲州街道の宿場町

大月市にはこの甲州街道の宿場町・大月宿・花咲宿の跡地のほか、前回紹介した猿橋や、次回紹介する岩殿山という山が観光名所として知られます。

甲州街道についてさらに詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

↓↓前編

↓↓後編

富士登山の拠点の一つ・大月市

かつては、大月駅から南の富士山まで「馬車」が出ていた

歌詞によれば、

というような描写になっています。

恐らく、当時は大月駅からは馬車で富士山観光(河口湖など、富士山が綺麗な湖)に向かっていったのでしょう。

現代では、大月駅からは富士急行線で向かうことができます。

コスト高と列車性能の向上により、馬車は廃止

しかし、明治時代に鉄道が開通して、東京~大月までのアクセスが向上するようになると、そこからさらに”富士山へ向かいたい観光客“の需要が急増することになります。

すると次第に、馬車ではその輸送力が追いつかなくなります。

そもそも馬車ではスピードが出ませんし、他にも

- 馬の健康状態を常に管理したりするための労力・コスト

- 馬が線路・道路内に吐き出す、糞尿などの処理するための労力・コスト

などの要因により、常にコストや労力がかかっていたといいます。

そうした背景の中で出来たのが、現在の富士急行線です。

富士急行線からの富士山の眺め(山梨県)

富士河口湖へ 太宰治「富嶽百景」の気分を味わおう

また、山梨県と富士山といえば、太宰治が戦前の1930年代に書いた「富嶽百景」という小説が印象的です。

1938年秋、甲州・御坂峠でのエピソードを書いた小説

この小説「富嶽百景」は、太宰治が1938年(昭和13年)の秋に、山梨県の富士山がよく見える、

- 標高約1,300mの御坂峠という峠に現在も存在する、天下茶屋という茶店

において、井伏鱒二という先輩小説家のもとでお世話になり、また仕事(小説の執筆)のために、数ヶ月間滞在したときに書いたエピソードを小説にしたものです。

何度も執筆の場所を変えていた、太宰治

太宰治は、生まれつきデリケートで精神的に弱く、リラックスして小説を書くのに集中するためだったのか、何度も執筆の場所を変えています。

その例として、

などが挙げられます。

特に伊豆半島周辺における、とても景色のよい風光明媚な場所が彼には好まれたようです。

この「富嶽百景」で訪れた山梨県の御坂峠も、恐らく小説の執筆に集中するために、それこそ現代の我々が「勉強」「研修」などに集中する目的で行う「合宿」をするのと似たようなイメージでやって来たのでしょう。

ちなみに小説では、「思ひをあらたにする覚悟で」やってきたと書かれています。

また太宰治は、高校時代から先輩小説家にあたる、

- 井伏鱒二

- 芥川龍之介

の大ファンであり、尊敬する(当時御坂峠の「天下茶屋」で仕事・執筆活動をしていた)井伏鱒二にお世話になるため、山梨県の御坂峠を訪れたものと思われます。

小説における、太宰治の富士山への評価の変化が面白い

この小説では、太宰治の富士山への評価の変化が、とてもおもしろく書かれています。

太宰治は、元々は富士山が大っ嫌いでした。

普通、富士山を嫌いな人なんていないと思うのですが、なぜ太宰治があえて富士山を大嫌いだったのいうと、彼はいわゆる

- 「通俗的なもの」

- 「世俗的なもの」

- 「型にハマったもの」

- 「教科書的なもの」

などが大嫌いだったからです。

つまり、「いかにも絵に描いたような富士山」を嫌っていたわけです。

みんなが「わー、凄い!」と言っているものを、自分もそれに合わせて「わー凄い!」というのが、とても嫌だったわけですね。

私も、なかなか型にハマったりするのが苦手だから、太宰治さんの気持ちがわからなくもないよ・・・!

しかし、山で暮らして色んな人と関わっていくうちに、太宰治の心境の変化が小説の中で、巧妙に描かれています。

むしろ最後の方では、富士山のことをかなり好印象で捉えている描写が存在しています。

マイナスの評価の例:(主に前半)

- 低い。裾のひろがつてゐる割に、低い。

あれくらゐの裾を持つてゐる山ならば、少くとも、もう一・五倍、高くなければいけない。- 東京の、アパートの窓から見る富士は、くるしい。

- 風呂屋のペンキ画だ。

芝居の書割だ。

どうにも註文どほりの景色で、私は、恥づかしくてならなかつた。プラスの評価の例:(主に後半)

- まつしろい睡蓮の花に似てゐた。

- 月の在る夜は富士が青白く、水の精みたいな姿で立つてゐる。

- 富士山、さやうなら、お世話になりました。

パチリ。ー太宰治の小説「富嶽百景」より(1938年)

そして、「富嶽百景」は現代でも学校の国語の授業でも取り上げられるため、こうした太宰治の「富士山へのイメージ」は、よく宿題・読書感想文・テストでも課題にされるようです。

最初こそ、太宰治は小説の中で、富士山のことを貶してしてばっかりだったのでした。

しかし、彼は生まれつき神経が弱かったことと、また少し卑屈だったこともあるため、まあここら辺は大目に見てあげましょう(^^;)

そして、最後の方には富士山のことを褒める・感謝の気持ちもたくさん出てきています。

ここが、この小説「富嶽百景」の面白いところです。

有名なセリフ「富士には、月見草がよく似合う」とは?

これは「富嶽百景」の小説の中で登場する、太宰治の有名なセリフの一つです。

これは、

- 富士山とずっと向かい合っている月見草のことを、

- とても強い金剛力士像にもたとえて、

- また、富士山と真正面から堂々と向き合う自分の姿にも重ね合わせて、

- このような台詞を述べた

というわけですね。

河口湖(富士河口湖町)からの、富士山の眺め

河口湖と富士山(山梨県南都留郡富士河口湖町)

河口湖(山梨県南都留郡富士河口湖町)からの、富士山の長めは壮観です!

素晴らしい富士山が眺められるため、外国人観光客からも人気であり、たくさんの外国人が訪れます。

また、太宰治の「富嶽百景」のシーンを思い浮かべながら、観光・滞在するのもよいでしょう。

是非一度訪れる価値があります。

次回は、大月市の名所「岩殿山」の話題

次は、大月市の名所である「岩殿山」の話題となります!

コメント